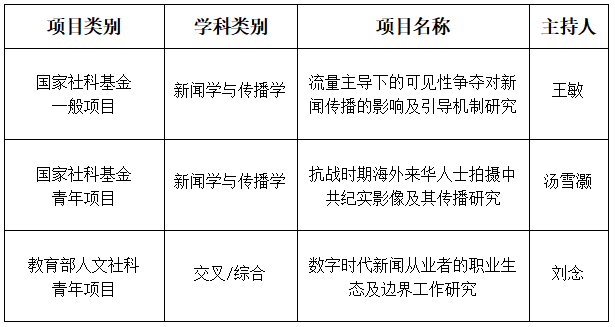

近日,全国哲学社会科学办公室、教育部社会科学司相继公布了2025年国家社会科学基金年度项目立项结果和教育部人文社会科学研究项目评审结果,新闻传媒学院获批2项国家社科基金项目、1项教育部人文社科项目。

国家社科基金项目和教育部人文社科基金项目是我国人文社会科学领域科研资助体系的核心支柱,是推动人文社会科学繁荣发展、服务国家高质量发展的重要力量和衡量一个单位哲学社会科学研究实力与水平的核心标志。

近年来,学院积极支持和鼓励教师申报高级别项目,始终坚持有组织科研,在项目培育、申报指导和材料打磨等各阶段提供全过程精准服务支持。下一步,学院将进一步优化科研布局,重点推进科研团队建设,提升科研创新能力,力争产出更多具有标志性的高水平科研成果,为学院高质量学科建设和内涵式发展提供坚实基础。

项目一:流量主导下的可见性争夺对新闻传播的影响及引导机制研究

项目简介:

课题以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十八大以来关于提升主流舆论传播力、引导力的系列重要论述为指导,将可见性纳入新闻公共性研究脉络,融合传媒规范理论和新闻生产社会学研究,并整合传播政治经济学、文化研究、科学技术与社会研究(STS)等理论资源,聚焦流量主导下的可见性争夺如何塑造新的媒介逻辑和舆论生成机制,对新闻公共性产生何种影响,以及需要建立何种引导机制,重构新闻公共性的价值内涵、伦理体系与实现路径。

项目负责人:

王敏,博士、西南大学新闻传媒学院教授。主要研究领域为媒介社会学,尤其深耕媒体融合下的新闻生产方式转型研究,近年来深入海内外数十家媒体开展田野调查,推进了中国语境下媒介社会学的范式转型与实证研究。承担国家级、省部级课题十余项,在《新闻与传播研究》《国际新闻界》《现代传播》《新闻记者》等权威期刊发表CSSCI论文50余篇,多篇文章被《中国社会科学文摘》《中国人民大学复印报刊资料》全文转载。获重庆市社会科学优秀成果奖、重庆新闻奖、重庆市高校课程思政教学名师等奖项和荣誉,入选中宣部、教育部高校与新闻单位互聘交流“双千计划”。

项目二:抗战时期海外来华人士拍摄中共纪实影像及其传播研究

项目简介:

项目聚焦抗战时期海外来华人士在与中国共产党交往过程中所生产的纪实影像,探讨这些影像如何呈现中国共产党蓬勃的政治与社会面貌,以及党在抗战中的中流砥柱作用,并在全球范围内发挥反转国民党污名化报道、强化国内外对中共认知的重要意义。该项目将充分利用海内外馆藏档案、影像收藏机构藏品以及报刊史料,系统梳理海外来华人士拍摄的中共纪实影像及其传播路径,深入分析影像在生产、传播与接受过程中的话语建构与历史价值,突破既有中共影像史和抗战史的研究局限,全面呈现中共抗战影像的生成逻辑与国际影响,并为当下的国际传播实践提供学术镜鉴。

项目负责人:

汤雪灏,艺术学博士,西南大学新闻传媒学院讲师。主要从事媒介史、媒介技术研究,已完成重庆市社会科学规划博士项目一项,在《电影艺术》《当代电影》《北京电影学院学报》等刊物发表学术论文多篇,文章被“人大复印报刊资料”全文转载。

项目三:数字时代新闻从业者的职业生态及边界工作研究

项目简介:

建构中国新闻学的自主知识体系,一方面要善于发现新闻实践中的“中国问题”,另一方面要善于对经典理论进行“本土改造”。对“职业生态”和“边界工作”进行更为深入的、本土化研究,有利于发展中国新闻职业研究的“中层理论”。主流媒体与开放社会的系统性适配的目标,给数字时代的新闻从业者提出了新的要求,对新闻人才队伍建设对于提出了新的标准。因此,对数字时代的新闻职业生态和边界工作的讨论有助于以更新的姿态全力迎接系统性变革。在理论与实践需求的双重映照下,本项目选择了以“数字时代新闻从业者的职业生态及边界工作研究”为题,旨在关照中国新闻职业发展过程中所涌现出的多样性、创新性的职业行动,并选取了“数字时代”作为研究背景,重点关注在国家、技术、文化等多重职业生态之下,中国新闻从业者的边界工作机制以及由此建构出的新闻业边界。

项目负责人:

西南大学新闻传媒学院讲师,中国传媒大学新闻学博士。主要研究方向为新闻职业研究、媒介社会学,擅长参与式观察、深度访谈等质性研究方法。曾在《现代传播》《新闻界》《中国新闻传播研究》《科技与出版》《电视研究》等期刊上发表20余篇学术文章。作为主要成员参与国家社科基金项目、广电总局部级社科项目等多个课题,独立主持重庆市人文社科项目、中央高校基本科研业务费人文社科项目,《数字出版研究》杂志青年编委成员。